米原市こども計画の策定について

更新日:2025年04月15日

米原市こども計画

共働き世帯の増加やライフスタイル・価値観の多様化等に伴う少子化の進行、地域社会とのつながりの希薄化や核家族化を背景とした子育て家庭の孤独・孤立、経済的格差の拡大や貧困、さらには、児童虐待、いじめ、非行、不登校、ひきこもり、ヤングケアラーといった課題が社会問題となるなど、子ども・若者や子育て家庭を取り巻く社会環境は大きく変化しており、これらの課題に解決に向けた対策が求められています。

このような状況を踏まえ、国では令和5年4月に「こども家庭庁」を設立するとともに、「こども基本法」が施行され、都道府県・市町村において「こども計画」を定めるよう努めることが規定されました。また、同法に基づいて、令和5年12月に子ども施策の基本的な方針を定めた「こども大綱」が閣議決定され、全ての子ども・若者が自立した個人として尊重され、その権利が擁護され、将来にわたって身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を目指す方向性が示されました。

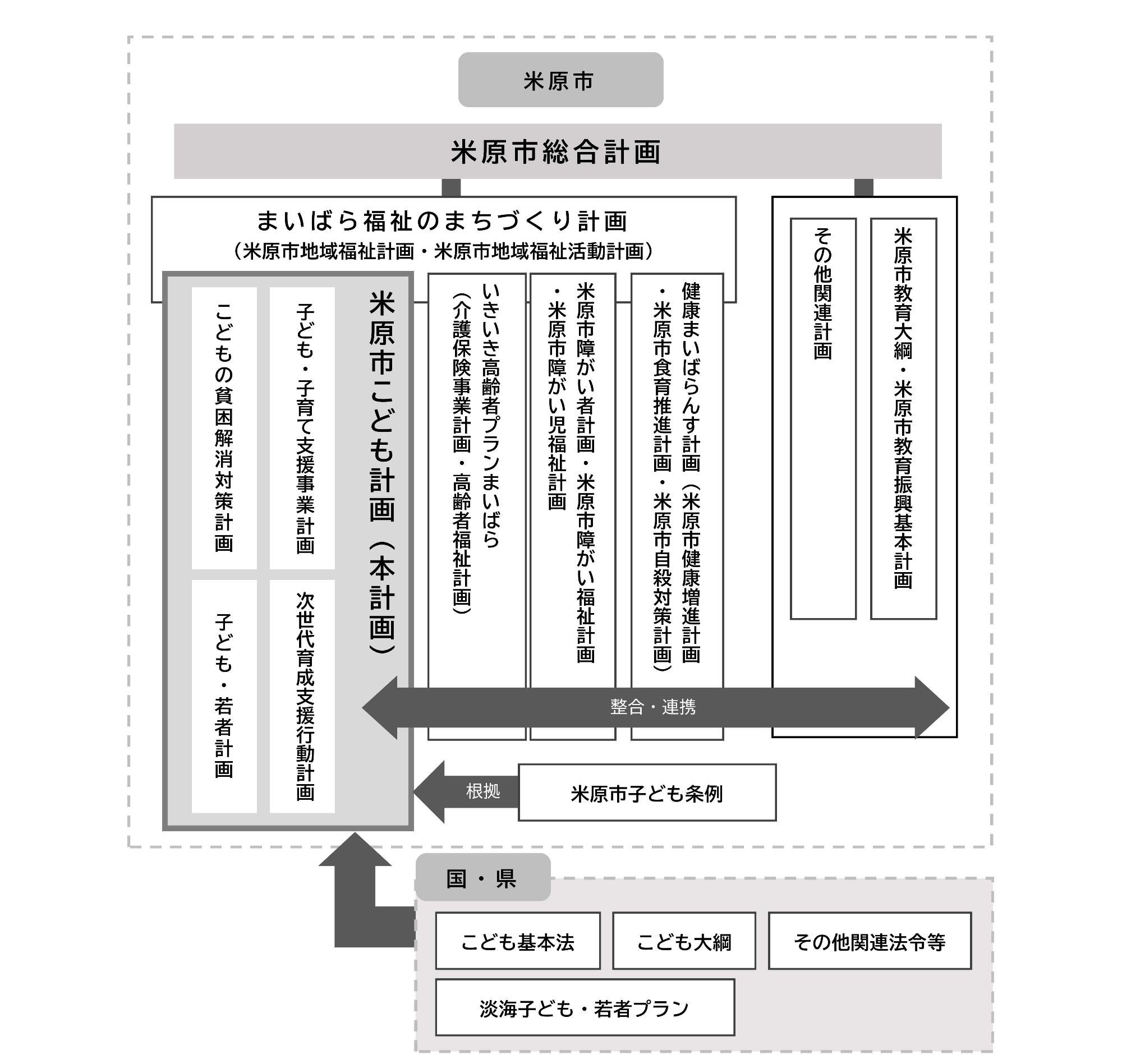

米原市こども計画は、本市の実情を踏まえながら、こども基本法やこども大綱、滋賀県の淡海子ども・若者プランを勘案し、これまでの「子ども・子育て支援事業計画」を含め、子ども・若者に関する計画を一体的に策定するものです。

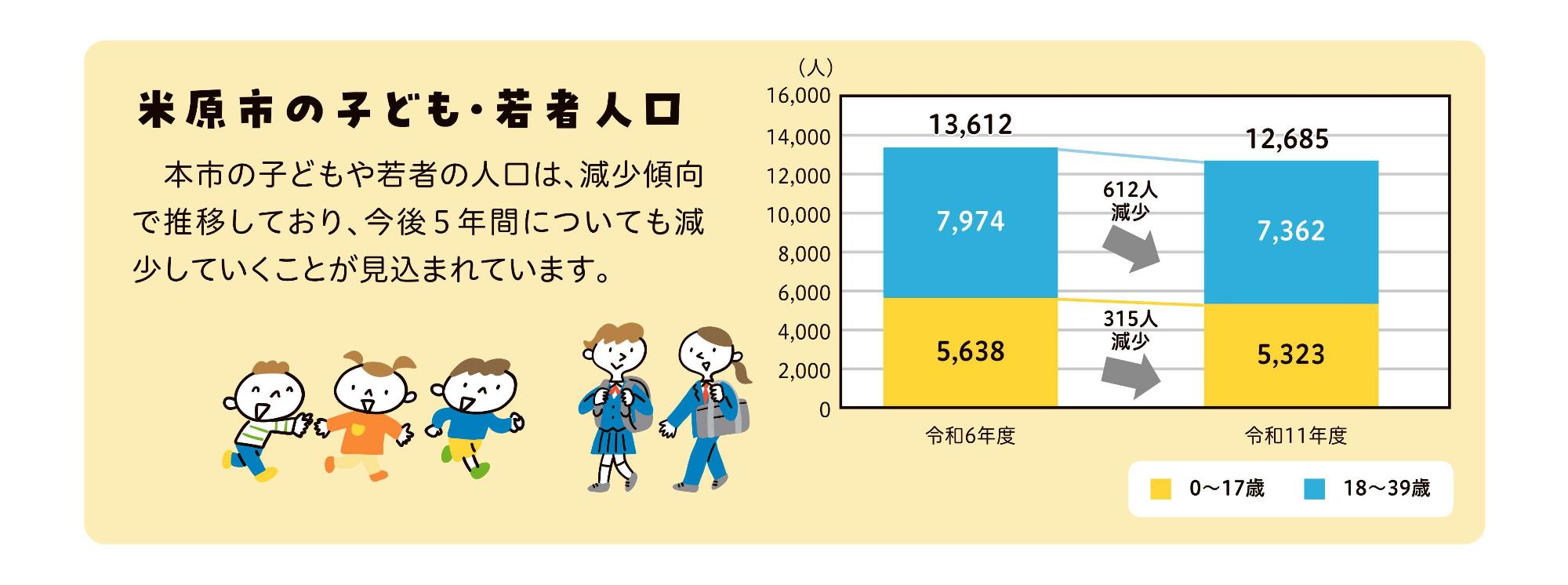

米原市の子ども・若者人口

本市の子どもや若者の人口は、減少傾向で推移しており、今後5年間についても減少していくことが見込まれています。

米原市こども計画【概要版】 (PDFファイル: 1.2MB)

米原市こども計画【子ども版】 (PDFファイル: 688.8KB)

米原市こども計画の位置付けと期間

本計画は、こども基本法第10条第2項に定める「市町村こども計画」として策定します。また、「子ども・子育て支援法」第61条第1項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」としても位置付けます。また、こども基本法第10条第5項に定められているように、次の子ども施策に関連する計画を含むものとします。

- 「こども基本法」第10条第2項に基づく「市町村こども計画」

- 「子ども・子育て支援法」第61条第1項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」

- 「次世代育成支援対策推進法」第8条第1項に基づく「市町村次世代育成支援行動計画」

- 「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」第10条第2項に基づく「市町村におけるこどもの貧困の解消に向けた対策についての計画」

- 「子ども・若者育成支援推進法」第9条第2項に基づく「市町村子ども・若者計画」

また、本計画は、「米原市総合計画」および「まいばら福祉のまちづくり計画」を上位計画とし、本市における子ども・若者に関する施策を総合的に進めるための計画です。国・県、本市の関連する計画と整合・連携を図って策定します。

さらに、本計画は、米原市子ども条例(平成26年4月1日施行)第18条に定められた「基本計画」としても位置付けるものです。

米原市こども計画は、「米原市総合計画」および「まいばら福祉のまちづくり計画」を上位計画とし、本市における子ども・若者に関する施策を総合的に進めるための計画です。国・県、本市の関連する計画と整合・連携を図って策定します。

本計画は、令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とします。ただし、子ども・若者、子育て家庭を取り巻く社会状況の変化等により、必要に応じて計画期間の中間年を目安として計画の見直しを行うものとします。

計画の対象

本計画は、子ども・若者、子育てをしている保護者や子育て支援に関わる関係機関・団体等を広く対象とします。

また、こども基本法において、「こども」とは「心身の発達の過程にある者」と定義されており、子どもが、若者となり、大人として円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長の過程にある者を指しています。

本計画においては、「子ども」はおおむね18歳未満の者を対象とし、また「若者」はおおむね18歳から39歳までを対象としますが、施策や事業によって明確に年齢で区分せず、必要なサポートが途切れないようにするものとします。

基本理念

子ども・若者や子育て家庭を取り巻く社会環境は大きく変化しており、子ども・若者と子育て家庭の権利が守られ、全ての子ども・若者が将来にわたって幸せな生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を目指した取組を進めることが重要となります。

本計画においては、子ども・若者が幸せで健やかに育つことができ、子育て世代も子育てに希望を持ってともに育ち、それを地域社会全体で支える、子ども・若者にやさしいまちづくりを目指します。

基本目標

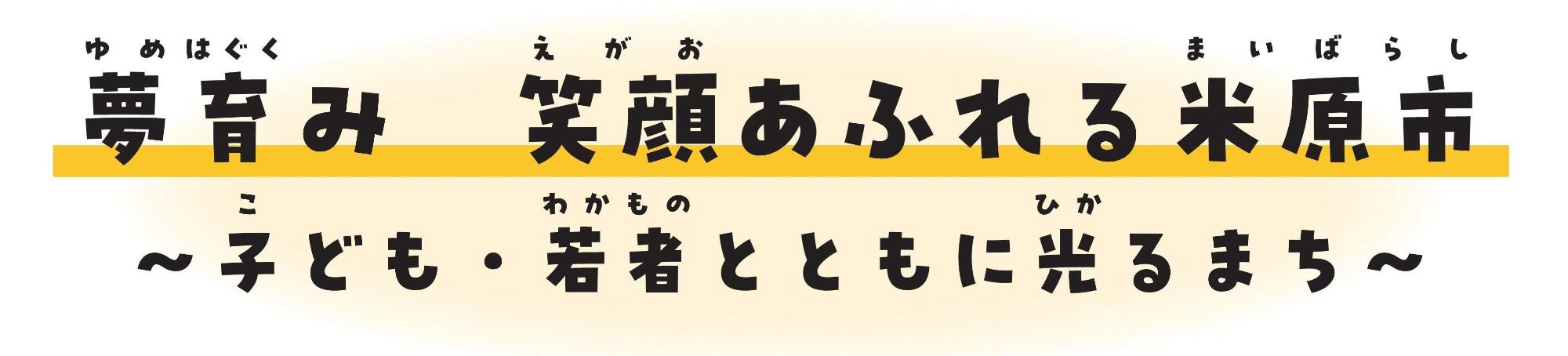

基本目標1 子ども・若者の権利を守り、子ども・若者がのびのびと育つ環境をつくります

- さまざまな機会を通じて子ども・若者が意見を表明でき、その意見が尊重される環境づくりを進めるとともに、子ども・若者の視点に立った支援に努めます。

- 地域社会全体で子ども・若者、子育て家庭を見守り、子ども・若者の多様な学びや体験機会の充実、安心して過ごすことができる居場所づくりに取り組みます。

基本施策

1 子ども・若者の意見や権利の保障

2 居場所づくり、多様な遊びや体験活動の充実

3 子ども・若者の安全・安心を守る取組の推進

基本目標2 子ども・若者の将来にわたる健やかな成長を支えます

- 子ども・若者が生涯を通じて健康でいられるよう、母子の健康保持・増進、病気や障がいの早期発見、適切な医療体制の整備など、妊娠前から出産・子育て期にわたる切れ目のない支援を推進します。

- 学童期・思春期の心身の健康づくり、不登校児童生徒への支援、将来の自立に向けた支援を一貫して行います。

- 青年期の若者の結婚や子育てへの不安を解消し、住み続けたいと思えるまちづくりを推進します。

基本施策

誕生前から幼児期

1 親と子の心身の健康づくり

2 育児への支援

学童期・思春期

3 学校教育の充実と環境整備

4 子どもの心身の健康づくり

5 不登校等への支援

青年期

6 活躍機会・社会参画への支援

7 結婚支援、定住促進

基本目標3 安心して子育てができる環境を確保します

- 子育てに関する情報発信の充実や子育て家庭への経済的な支援、安心して子育てができる環境の整備に努め、子育て家庭の不安の解消に取り組みます。

- 子育てをしながらでも働きやすい職場環境の整備、就労形態の多様化に対応した保育サービスの充実を図ります。

基本施策

1 子育て相談や支援の充実

2 保育サービスの充実

3 共働き・共育てへの支援

4 子育て家庭の経済的負担の軽減

基本目標4 支援を必要とする子ども・若者や子育て家庭を支えます

- 保健・福祉・教育等の関係部署、関係機関との連携を強化し、課題を受け止め支援につなげることができる体制づくりを進めます。

- 児童虐待の防止やひとり親家庭への支援、子ども・若者の貧困の解消、障がいのある子ども・若者や外国籍の子ども・若者への支援等を推進することで、全ての子ども・若者の生活を支える環境づくりに取り組みます。

基本施策

1 児童虐待防止対策の推進

2 子ども・若者の貧困解消に向けた取組の推進

3 ひとり親家庭への支援

4 障がいのある子ども・若者や外国籍の子ども・若者への支援

重点施策

計画期間である令和7年度から令和11年度までの5か年間で重点的に取り組む施策として、4つの重点施策を設定します。

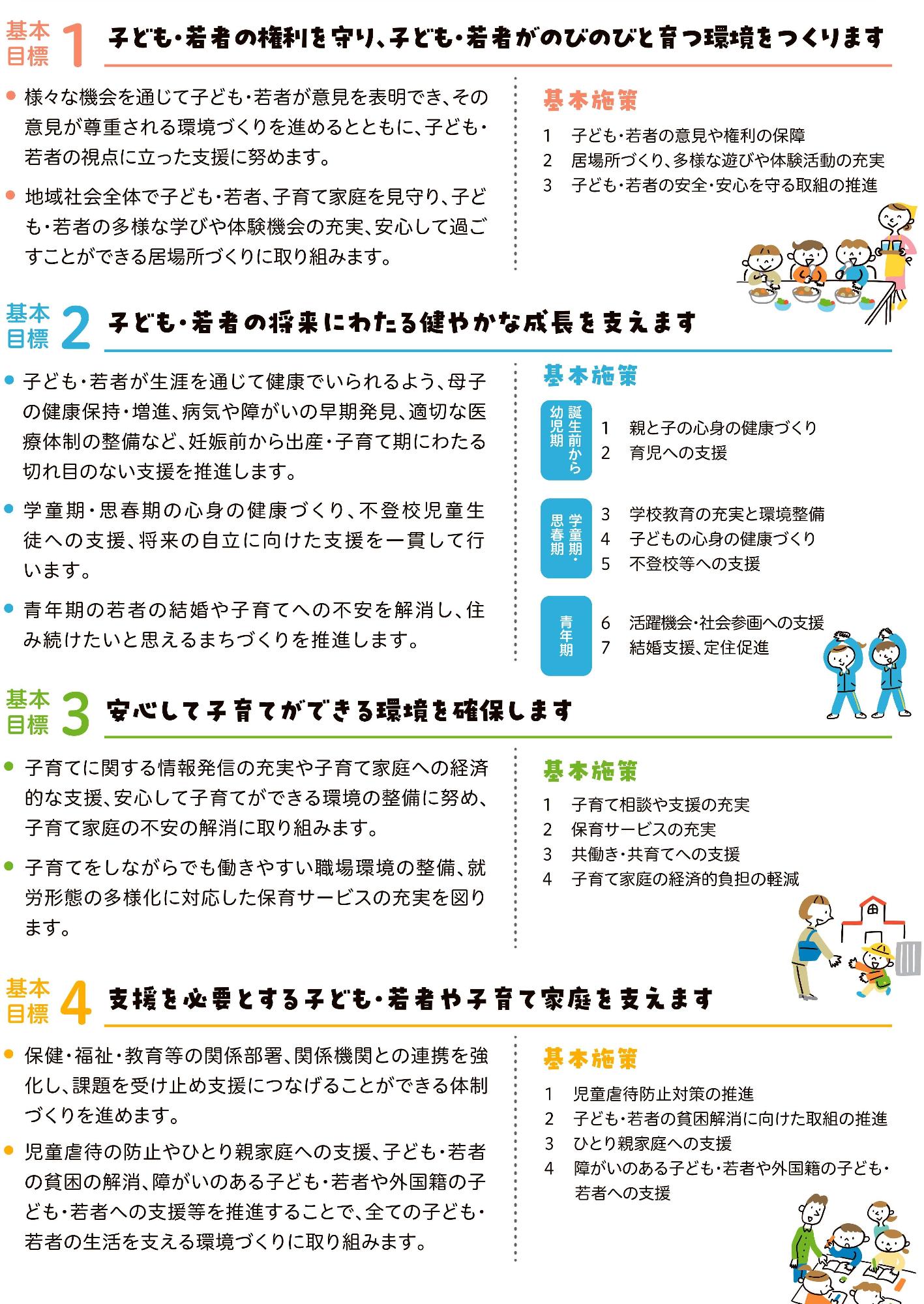

重点施策1 子ども・若者の権利が守られる環境づくり

子ども・若者を権利の主体として認識し、子ども・若者の今とこれからの最善の利益を図ることができるよう努めます。さまざまな環境にある子ども・若者が安心して意見を表明できる機会をつくるとともに、市政や居場所づくりなどに意見を反映する仕組みを構築し、子ども・若者の主体的な参画を促進します。

重点的な取組・事業

- 子ども・若者の権利の普及・啓発

- 子ども・若者の意見表明機会の確保

- 人権意識の啓発や学習機会の提供

施策目標

子どもの権利の認知度(子ども・若者)

令和6年度から令和11年度の比較:25.3パーセントから70.0パーセントに増加。

みんなの意見

- スマートフォンやタブレットで行うアンケートでは意見を伝えやすい

- 悩みを聴いてもらったり、寄り添ってもらったときに守られていると感じる

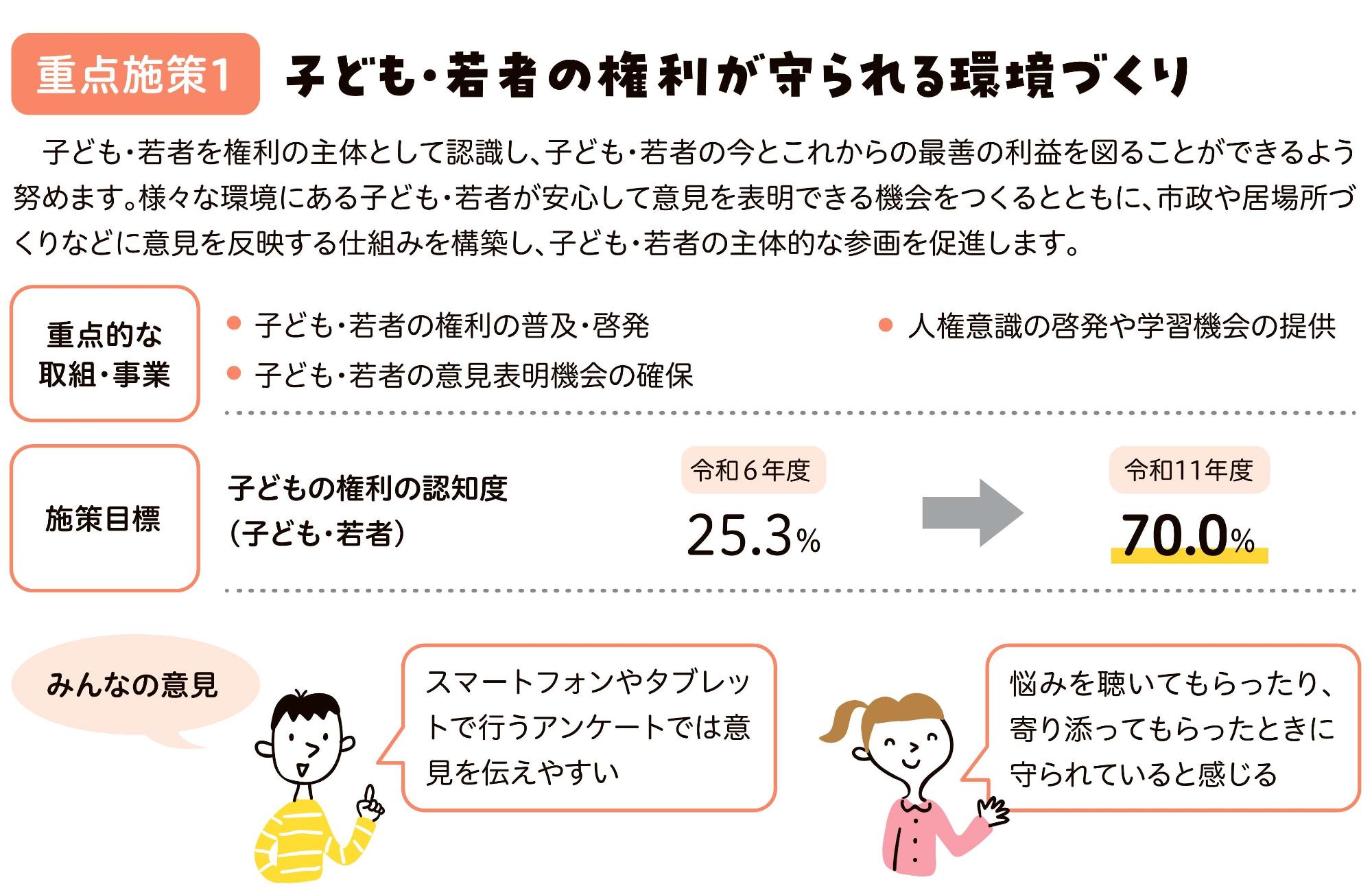

重点施策2 全ての子ども・若者が夢を育む環境づくり

子どもたちの身近に安心して遊べる場所や放課後等を過ごせる居場所をつくることで、多様な体験活動や外遊びの機会に接することができ、自己肯定感を高めながら成長できるまちの実現を目指します。また、子どものスマートフォンの利用が増えている中、インターネットやSNSの適切な使用方法やリスク等について、保護者や子ども自身が学ぶ機会の提供に努めます。

重点的な取組・事業

- 子ども・若者が集まる地域の居場所づくり

- 子ども・若者の居場所・子育て支援の拠点づくり

- 安全・安心なインターネット利用に向けての取組

- 身近な遊び場等の整備

- 多様な居場所と学びの場の確保

施策目標

「自分のことが好きだ」と思う子どもの割合

令和6年度と令和11年度の比較

小学校5年生:72.0パーセントから80.0パーセントに増加

中学校2年生:61.1パーセントから70.0パーセントに増加

みんなの意見

- 広い公園を有効活用できるようにしてほしい

- 子どもにスマートフォンを持たせた時が心配

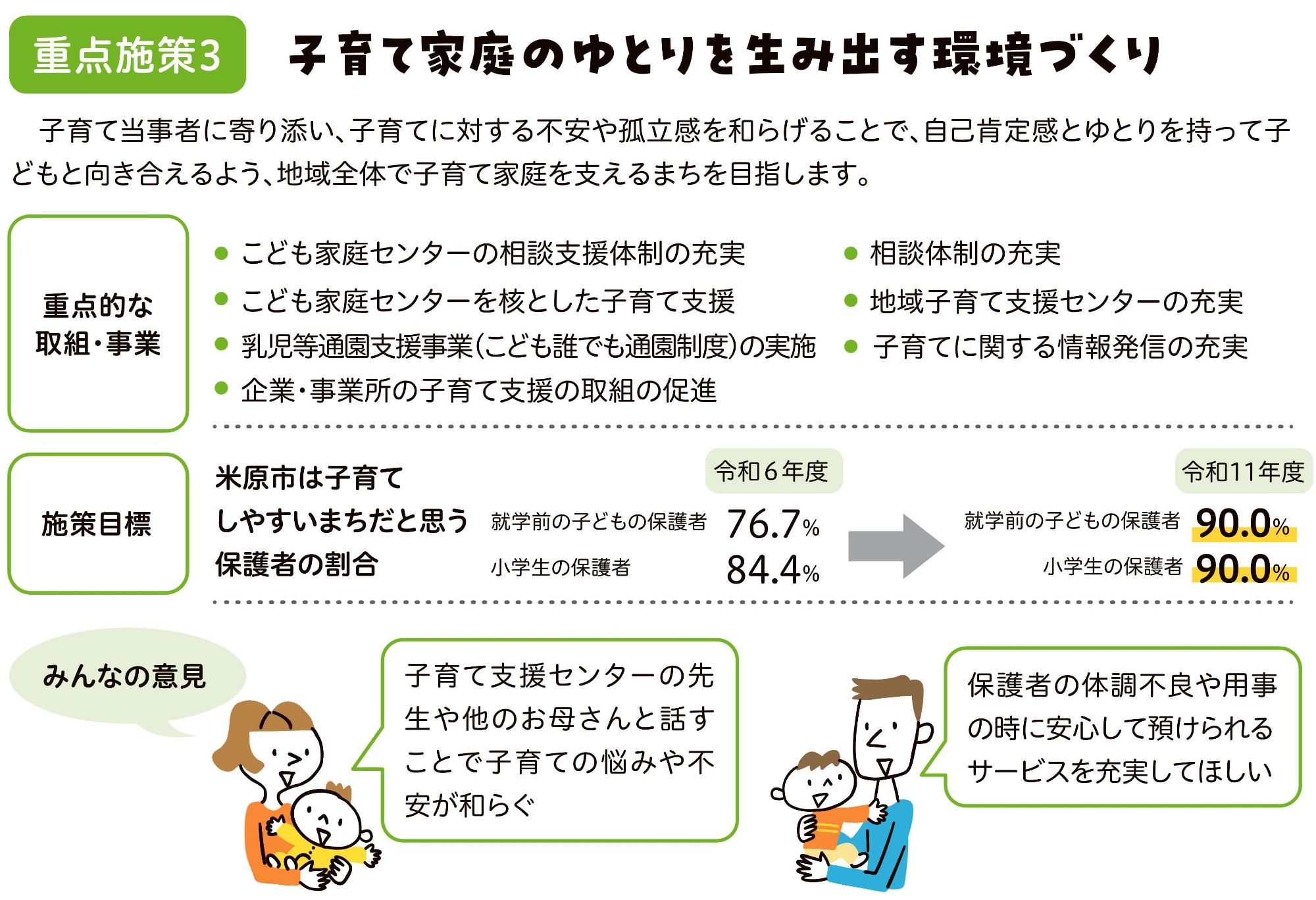

重点施策3 子育て家庭のゆとりを生み出す環境づくり

子育て当事者に寄り添い、子育てに対する不安や孤立感を和らげることで、自己肯定感とゆとりを持って子どもと向き合えるよう、地域全体で子育て家庭を支えるまちを目指します。

重点的な取組・事業

- こども家庭センターの相談支援体制の充実

- こども家庭センターを核とした子育て支援

- 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施

- 企業・事業所の子育て支援の取組の促進

- 相談体制の充実

- 地域子育て支援センターの充実

- 子育てに関する情報発信の充実

施策目標

米原市は子育てしやすいまちだと思う保護者の割合

令和6年度と令和11年度の比較

就学前の子どもの保護者:76.7パーセントから90.0パーセントに増加

小学生の保護者:84.4パーセントから90.0パーセントに増加

みんなの意見

- 子育て支援センターの先生や他のお母さんと話すことで子育ての悩みや不安が和らぐ

- 保護者の体調不良や用事の時に安心して預けられるサービスを充実してほしい

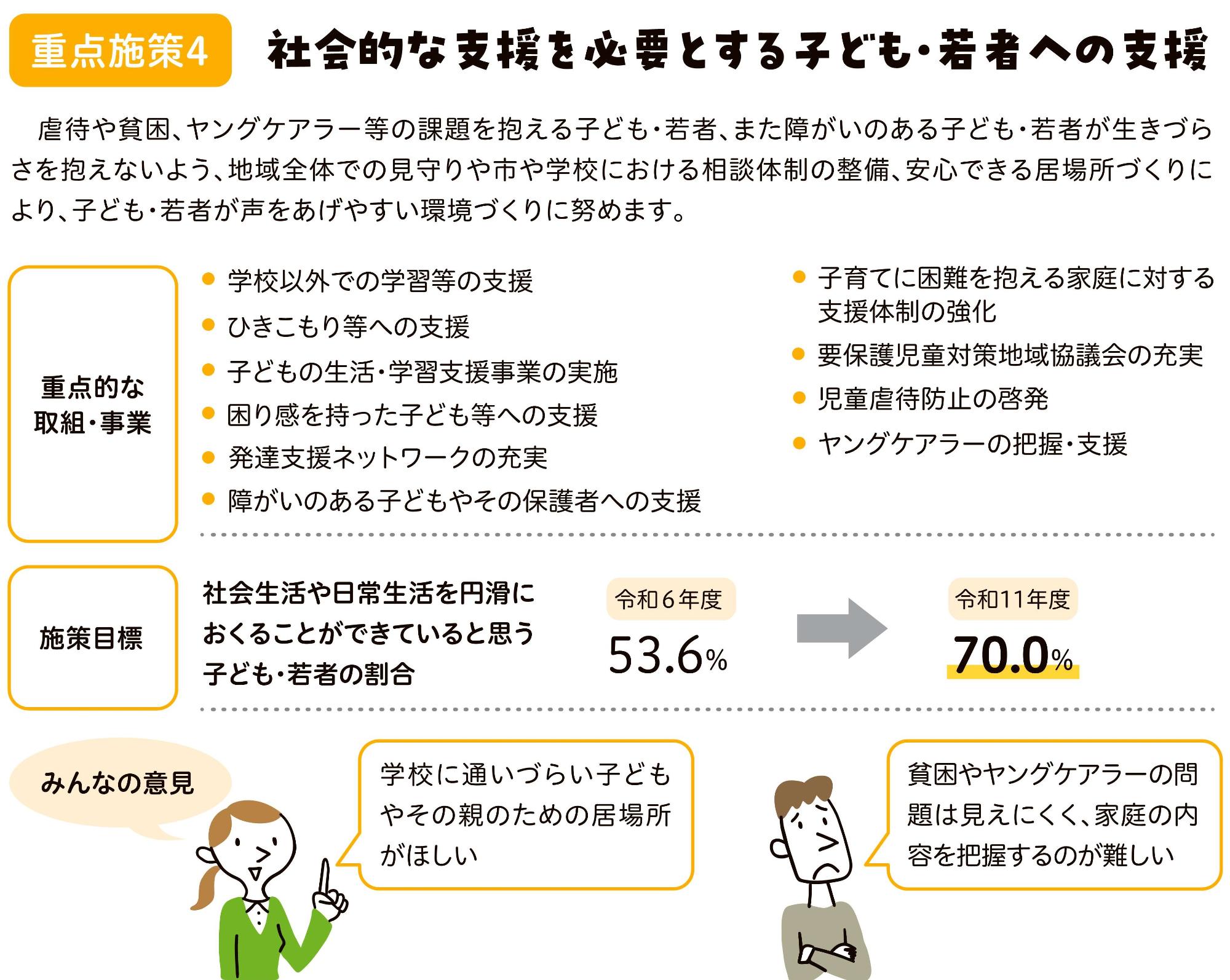

重点施策4 社会的な支援を必要とする子ども・若者への支援

虐待や貧困、ヤングケアラー等の課題を抱える子ども・若者、また障がいのある子ども・若者が生きづらさを抱えないよう、地域全体での見守りや市や学校における相談体制の整備、安心できる居場所づくりにより、子ども・若者が声をあげやすい環境づくりに努めます。

重点的な取組・事業

- 学校以外での学習等の支援

- ひきこもり等への支援

- 子どもの生活・学習支援事業の実施

- 困り感を持った子ども等への支援

- 発達支援ネットワークの充実

- 障がいのある子どもやその保護者への支援

- 子育てに困難を抱える家庭に対する支援体制の強化

- 要保護児童対策地域協議会の充実

- 児童虐待防止の啓発

- ヤングケアラーの把握・支援

施策目標

「社会生活や日常生活を円滑におくることができている」と思う子ども・若者の割合

令和6年度と令和11年度の比較:53.6パーセントから70.0パーセントに増加

みんなの意見

- 学校に通いづらい子どもやその親のための居場所がほしい

- 貧困やヤングケアラーの問題は見えにくく、家庭の内容を把握するのが難しい

教育・保育および地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策

認定こども園などの教育・保育施設、利用や利用者支援事業や放課後児童健全育成事業などの地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」と「確保方策」を定め、必要なサービスを提供していきます。

教育・保育

1号認定:満3歳以上で教育認定(保育の必要性なし)を受けた子ども

2号認定:満3歳以上で保育の必要性ありの認定を受けた子ども

3号認定:満3歳未満で保育の必要性ありの認定を受けた子ども

地域子ども・子育て支援事業

- 利用者支援事業【こども家庭センター型・妊婦等包括相談支援事業型】

- 延長保育事業

- 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)

- 子育て短期支援事業(ショートステイ事業・トワイライトステイ事業)

- 乳児家庭全戸訪問事業

- 養育支援訪問事業

- 地域子育て支援拠点事業

- 一時預かり事業

- 病児保育事業

- 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

- 妊婦健康診査事業

- 産後ケア事業【新規】

- 子育て世帯訪問支援事業【新規】

- 児童育成支援拠点事業【新規】

- 親子関係形成支援事業【新規】

- 実費徴収に係る補足給付事業

- 多様な事業者の参入促進・能力活用事業

計画の策定経過

米原市子ども・子育て審議会は、令和5年10月20日に市長から諮問を受け、延べ7回にわたる審議会を開催し、米原市こども計画の策定に取り組んできました。

| 内容 | 年月日 | 概要 |

|---|---|---|

| 第1回子ども・子育て審議会 | 令和5年10月20日 | ・市長から審議会会長への諮問 ・米原市子ども・子育て審議会および米原市の子ども・子育て支援の状況について ・米原市こども計画の概要および策定スケジュールについて |

| 第2回子ども・子育て審議会 | 令和5年12月4日 | ・米原市こども計画策定に係るアンケート調査の調査項目について |

| アンケート調査 | 令和6年2月6日~2月29日 | ・米原市こども計画策定に係るアンケート調査の実施 |

| 第3回子ども・子育て審議会 | 令和6年3月28日 | ・米原市こども計画策定に伴うアンケートの速報について |

| 第4回子ども・子育て審議会 | 令和6年7月18日 | ・米原市こども計画策定に係るアンケート結果報告書について ・米原市こども計画策定スケジュールについて |

| 関係団体ヒアリング調査 | 令和6年6月6日~7月31日 | ・米原市内で活動する子育て・教育関係団体へのヒアリング調査の実施 |

| 子どもヒアリング調査 | 令和6年7月2日~7月31日 | ・米原市内の中学校生徒へのヒアリング調査の実施 |

| 子どもワークショップ | 令和6年8月22日 | ・放課後児童クラブに通っている子どものワークショップの実施 |

| 第5回子ども・子育て審議会 | 令和6年10月4日 | ・米原市子ども条例について ・米原市こども計画策定に係る意見聴取結果について ・米原市子ども計画(骨子案)について |

| 子どもヒアリング調査 | 令和6年10月28日 | ・居場所に通っている子どもへのヒアリング調査の実施 |

| 第6回子ども・子育て審議会 | 令和6年12月13日 | ・米原市こども計画(素案)について |

| 市民意見の募集 | 令和7年1月16日~2月16日 | ・米原市こども計画(案)に対する市民意見の募集(パブリックコメントの実施) |

| 第7回子ども・子育て審議会 | 令和7年3月18日 | ・パブリックコメントの結果について ・米原市こども計画(案)について |

| 答申 | 令和7年3月21日 | ・審議会会長から市長へ答申 |

これまでのアンケート調査および意見聴取結果

米原市こども計画策定に係るアンケート調査等結果 (PDFファイル: 1.8MB)

米原市こども計画策定に係る意見聴取結果 (PDFファイル: 4.2MB)

みんなの意見(アンケート・ヒアリング・ワークショップでの意見)

項目1

小学生・中学生

- 防球ネットが撤去されて野球ができなくなった、せっかく広い公園があるので有効活用できるようにしてほしい

保護者

- 天候に関わらずに遊べる室内の遊び場がほしい

- 学習支援をする場所や遊べる場所が学校の近くにあれば、子どもも行きやすく、親も安心できると思う

関係団体

- 自然も豊かで遊べる場所がたくさんあるようにも思えるが、整備された公園が少ない

- 小学生から高校生まで自由に集える場所がない

- 児童館のような誰もが安心して集える場所があるといいと思う

項目2

小学生

- 米原市の好きなところは川が近くにあって自然豊かなところ

中学生

- 伊吹山に関わる学校行事があることが魅力

- 海外留学のプロジェクトなど、体験する場所をたくさんつくってほしい

- 社会で生きていくために必要なことを教えてもらいたい

保護者

- 小さい頃から多くの経験をさせられるよう、多様な学びの場がほしい

- 放課後児童クラブで宿題をみてほしい

- 中学校での部活動の選択肢が少なくなっている

関係団体

- 子どもから、放課後児童クラブに小学校卒業後も遊びに行きたいといった意見がある

項目3

中学生

- 自然がたくさんあり地域の人もやさしい住み慣れた故郷に住み続けたい

- みんなが目を引くような魅力的なものがあったり、通勤・通学などがしやすく高齢者が車を運転しなくても生活できるような環境や制度が整えば、安心して住み続けたいと思える

若者

- 子育て・教育にお金をかけ、若者が帰って来たい、住みたいと思えるまちづくりをしてほしい

- 若者全体への支援が充実することで、婚姻率、出生率が上昇するのではないかと思う

アンケート調査および意見聴取の結果

子どもヒアリング調査(中学生)

子どもたちの声を今後の子ども施策に生かしていくことを目的として、中学生を対象にヒアリング調査を実施しました。

1.普段の生活の中で楽しいとき、ほっとするとき

主な意見(抜粋)

- 友だちとしゃべっているとき

- 家でゆっくりしているとき

- 自分の好きなことをやっているとき

- 自然(伊吹山、森)を見ているとき

- 親や先生、友だちにほめられたとき

- テストが終わったとき

- 家に帰ってご飯を食べているとき

2.この先も米原市に住みたいと思うか

主な意見(抜粋)「はい」を選んだ人:住み続けたい理由

- 自然が豊かで空気がおいしい

- 災害が少なく、安心して住める

- 地域の人がやさしい

- 自分の生まれたところで、住み慣れている

主な意見(抜粋)「いいえ」を選んだ人:どうなれば住み続けたいか

・商業施設がもっと増えてほしい

・通勤、通学がしやすい環境

・特別なものがないため、何か目を引くような魅力的なものがあればよい

3.どのような方法であれば、大人に意見を伝えやすいか

主な意見(抜粋)

- 定期的にアンケートを行う

- 相談できる場、話し合う機会があればよい

- スマホから簡単に意見を送れる

- 大人に対する意見箱を置く

4.子ども・若者にとってより良い社会となるために必要なこと、大人や社会への意見

主な意見(抜粋)

- 子どもの権利について、みんなに呼びかけること

- 子どもたちの意見をもっと取り入れていくこと

- 地域での活動をたくさん行う

- 子どもたちが疑問を解決できるような環境をつくる

- 自分で改善点と方法を見つけてより良くしていけるようにする

項目4

関係団体

- 「子どもの権利」について、子ども自身が学ぶ機会をつくる必要がある

- 子どもや若者の意見を聴く機会が不足している

中学生

- スマートフォンやタブレットで行うアンケートは答えやすいし、意見を伝えやすい

- 悩みを聴いてもらったり、自分に寄り添ってもらったとき守られていると感じる

- やりたいことをサポートしてくれる時に権利が守られていると感じる

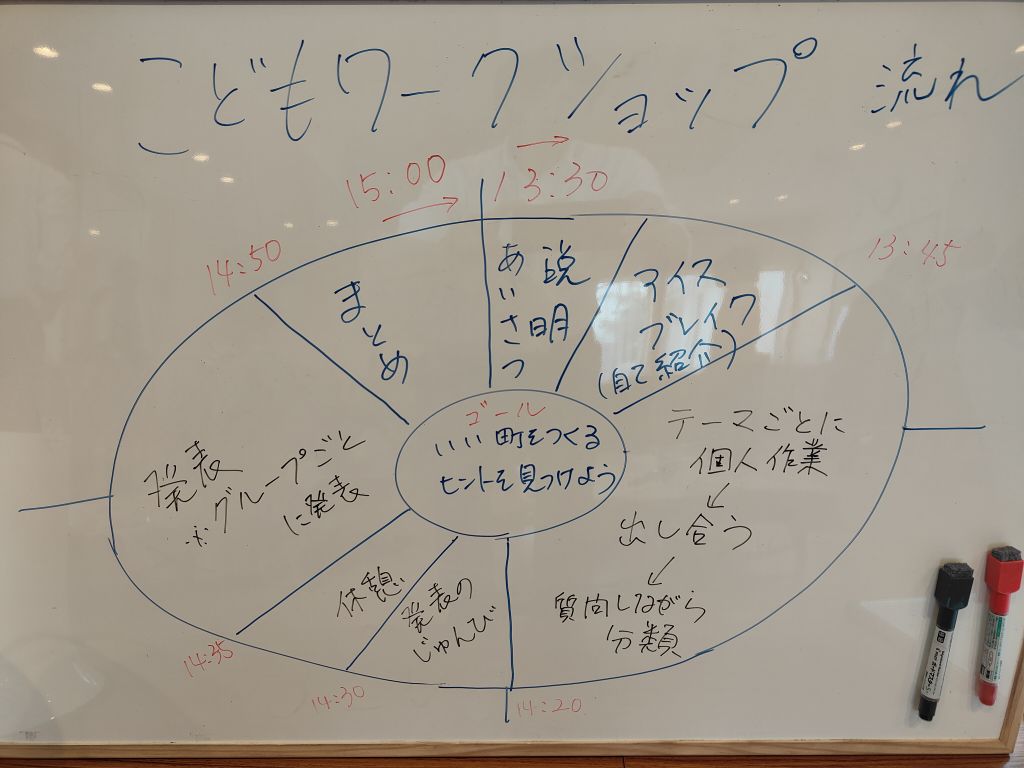

子どもワークショップ

子どもたちの声を今後の子ども施策に生かしていくことを目的として、小学生のワークショップを開催しました。

実施日時:令和6年8月22日午後2時~

場所:坂田第1児童クラブ

対象:放課後児童クラブに通う子ども 30人(5グループ)

概要:グループ分けを行い、テーマに沿ってグループワークを行う

全体テーマ

「こんなまちになったらいいな」

個別テーマ

1.自分の住んでいるまちの好きなところ

主な意見(抜粋)

- 琵琶湖がある ・田舎だけど住みやすい

- 伊吹山がある ・友達が近くに住んでいる

- 自然とふれあえる ・学校が近い

- 静か、ゆっくりしている ・季節のイベントがある

- 雪が多い ・災害が少ない

- やさしい人が多い ・新幹線が通っていて来やすい

- あったら助かる店が多い ・買い物しやすい

2.落ち着く場所

主な意見(抜粋)

- 家、おばあちゃんの家 ・放課後児童クラブ

- 友だちの家 ・図書館

- 自分の部屋 ・自由に遊べるところ

- ベット、トイレ ・一人になれる場所

- 静かな場所 ・星を見ているとき

3.あったらいいなと思うもの

主な意見(抜粋)

- ショッピングモール ・本屋

- ゲームセンター ・大きい公園

- カフェ、飲食店 ・市民プール

- 映画館 ・サッカーや野球ができるグラウンド

米原市こども計画の策定について(答申)

米原市子ども・子育て審議会では、令和7年3月21日に米原市に「米原市こども計画(案)」の策定についての答申書が提出されました。答申式では、米原市子ども・子育て審議会西川正晃会長から米原市長に対して答申書が提出されました。

日時:令和7年3月21日(金曜日)午前10時から

場所:米原市役所本庁舎第1応接室

答申に当たって

米原市子ども・子育て審議会は、令和5年10月20日に市長から諮問を受け、米原市こども計画の策定に取り組んできました。

延べ7回にわたる審議会では、子ども・若者自身や保護者へのアンケート調査、関係団体ヒアリング調査、ワークショップ等で出された多くの御意見を参考に、計画策定に向けて、審議会委員がそれぞれの立場や視点から意見を出し合いました。特に、子どもの権利についての基本的な考え方や、子ども・若者や子育て家庭が抱えるさまざまな課題への対応等について、慎重に審議を重ねました。

策定にかかる調査結果等をみると、核家族化や共働き世帯の増加、地域社会とのつながりの希薄化等により、子育て家庭が孤立しやすくなっている中、子育てに不安を抱える保護者が増加しています。また、不登校や貧困等といった多様かつ複雑な課題を抱える子ども・若者や子育て家庭がこれまで以上に増加しています。これらのことから、多様な体験機会や学習機会の提供、落ち着いて過ごせる居場所等の確保などの支援が必要となっています。

さらに、本市においても出生数の減少が予想を上回る速度で進行しており、地域に子どもがいない、集団活動や子ども同士でふれあう機会がないといった問題も顕在化しています。

こうしたことから、審議会では、全ての子ども・若者が幸せに暮らし、子育て家庭が子育てに希望を持てるまちづくりに向け、子ども・若者の意見を尊重し、子どもの幸せを第一に考えた取組を地域社会全体で進めていくことが大切であると考えました。

このようなまちにするため、基本理念「夢育み 笑顔あふれる米原市 ~子ども・若者とともに光るまち~」と4つの基本目標に基づき、全ての子ども・若者の権利の保障や居場所づくり、子どもの成長に合わせたライフステージごとの取組、子育て家庭への包括的な支援、困難を抱える子ども・若者や子育て家庭への支援の視点で、基本施策、個別の取組・事業をそれぞれ関連付けて整理し、計画に盛り込みました。また、実効性のある計画とするため、4つの重点施策を設定し、子ども・若者の権利の保障、子ども・若者の居場所づくり、子育て家庭に寄り添った支援、困難を抱える子ども・若者や子育て家庭への支援などを重点的に取り組むこととしています。

計画の推進に当たっては、家庭、地域、学校(園)、企業、行政等がそれぞれの役割を果たし、互いに連携し、協力することが重要です。誰もが子どもの権利について理解し、子どもの健やかな育ちを地域社会の喜びとして、子ども・若者や子育て家庭が地域社会のまんなかで安心して暮らせるまちとなることを願望し、答申といたします。

答申式の様子(米原市子ども・子育て審議会会長から米原市長へ)

- この記事に関するお問合せ先